空を見上げると、そこには美しい青色が広がっています。当たり前すぎて普段は気にしませんが、実は空が青く見えるのには深い科学的理由があります。今回は、この素朴な疑問を分かりやすく解説していきましょう。

晴れた日の空ってとっても綺麗だけど…なんで青いんだろう?

結論から言うと:レイリー散乱が原因

空が青く見える理由は、レイリー散乱という物理現象によるものです。太陽からの白い光が地球の大気中の微粒子によって散乱される際、青い光だけが特別に強く散乱されるため、空が青く見えるのです。

でも、これだけではよく分からないですよね。詳しく見ていきましょう。

太陽の光って白いの!?

まずは光の基本を理解しよう

太陽の光は実は白色

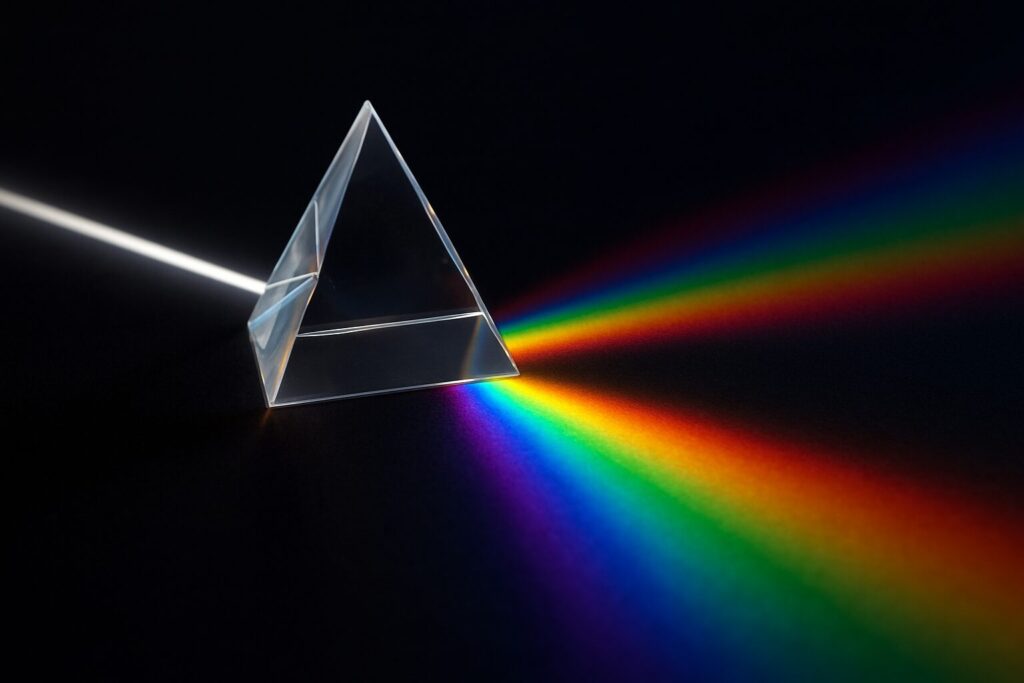

太陽の光は一見すると白く見えますが、実際には虹のようにさまざまな色が混ざったものです。これは可視光線と呼ばれ、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の7色が含まれています。

プリズムに白い光を当てると虹色に分かれるのを見たことがありますか?あれと同じことが、地球の大気中でも起こっているのです。

光の波長という概念

光にはそれぞれ波長という特性があります。波長とは、光の波の山から次の山までの距離のことです。

- 赤い光:波長が長い(約700ナノメートル)

- 青い光:波長が短い(約450ナノメートル)

- 紫の光:最も波長が短い(約400ナノメートル)

この波長の違いが、空の色を決める重要な要素なのです。

レイリー散乱のメカニズム

散乱とは何か?

散乱とは、光が小さな粒子にぶつかって、あちこちの方向に跳ね返される現象です。太陽光が地球の大気に入ってくると、空気中の分子(主に窒素と酸素)にぶつかって散乱されます。

なぜ青い光だけが強く散乱されるのか?

ここが最も重要なポイントです。レイリー散乱には重要な法則があります。

「波長が短い光ほど、強く散乱される」

具体的には、散乱の強さは波長の4乗に反比例します。これを数式で表すと…

散乱の強さ ∝ 1/λ⁴

(λ=波長)

実際の計算例

青い光と赤い光を比較してみましょう。

- 青い光の波長:450nm

- 赤い光の波長:700nm

青い光の散乱強度 ÷ 赤い光の散乱強度 = (700/450)⁴ ≈ 9.4倍

つまり、青い光は赤い光よりも約9.4倍も強く散乱されるのです!

なぜ紫ではなく青なのか?

ここで疑問が生まれます。紫の光は青よりもさらに波長が短いので、理論的にはもっと強く散乱されるはずです。それなのになぜ空は紫ではなく青なのでしょうか?

3つの理由

1. 太陽光に含まれる紫の光が少ない 太陽からの光には、もともと紫の光があまり多く含まれていません。太陽の表面温度(約6000度)では、青い光の方が紫よりも多く放射されているのです。

2. 大気による吸収 紫外線に近い紫の光は、地球の大気(特にオゾン層)によって吸収されやすく、地表まで届く量が少なくなります。

3. 人間の目の特性 人間の目は青い光に対して紫よりも敏感です。同じ量の青と紫の光があっても、青の方をより強く感じ取るようにできているのです。

時間帯による空の色の変化

夕焼けが赤い理由

夕方になると空が赤やオレンジ色に染まりますが、これも同じレイリー散乱で説明できます。

昼間の場合: 太陽光が大気を通る距離が短いため、青い光が散乱されて私たちの目に届きます。

夕方の場合: 太陽が低い位置にあるため、光が大気を通る距離が長くなります。この長い距離を進む間に、青い光はほとんど散乱されてしまい、散乱されにくい赤い光だけが残って私たちの目に届くのです。

具体的な光路の長さ

- 昼間:大気を通る距離 ≈ 大気の厚さ

- 夕方:大気を通る距離 ≈ 大気の厚さの約40倍

これほど長い距離を進むと、青い光はほぼ完全に散乱されてしまいます。

他の星や惑星ではどうなる?

火星の場合

火星の空は実は茶色っぽい色をしています。これは火星の大気が薄く、さらに鉄酸化物(さび)の微粒子が多く含まれているためです。

月の場合

月には大気がないため、空は常に真っ黒です。アポロ宇宙飛行士が撮影した写真でも、月面では昼間でも空が黒く写っています。

金星の場合

金星の分厚い雲に覆われた大気では、空は黄色っぽい色をしています。

身近な散乱現象の例

レイリー散乱は空の色以外でも観察できます。

タバコの煙

タバコの煙が青白く見えるのも、小さな煙の粒子による光の散乱が原因です。

牛乳を水に入れた時

牛乳を水に少量入れると、液体が青白く見えることがあります。これも脂肪の微粒子による光の散乱です。

遠くの山が青く見える現象

遠くの山並みが青みがかって見えるのも、空気中の微粒子による散乱現象の一種です。

よくある誤解を解いてみよう

誤解1:「空が青いのは海の色を反射しているから」

これは間違いです。実際は逆で、海が青く見えるのも主に空の青い光の反射が原因の一つです。

誤解2:「大気中の酸素が青いから」

酸素分子自体に色はありません。散乱現象による光学的な効果です。

誤解3:「水蒸気が青く見せている」

水蒸気(雲)は白く見えます。空の青さの主要因ではありません。

実験で確かめてみよう

簡単な実験方法

用意するもの

- 透明なコップ

- 水

- 牛乳

- 懐中電灯

手順

- コップに水を入れる

- 牛乳を数滴垂らして軽く混ぜる

- 暗い部屋で懐中電灯をコップに当てる

- 横から見ると青白く、反対側から見ると赤っぽく見える

これがまさに大気中で起こっていることの縮小版です!

最新の研究と発見

大気汚染の影響

近年の研究では、大気汚染によって空の青さが変化することが分かっています。PM2.5などの微粒子が増えると、散乱のメカニズムが変わり、空が白っぽく見えることがあります。

気候変動との関連

地球温暖化による大気の組成変化が、将来の空の色にも影響を与える可能性が研究されています。

まとめ:空の青さは物理学の美しい証明

空がなぜ青いのか、その答えは19世紀の物理学者レイリー卿が発見したレイリー散乱という現象にあります。

要点をまとめると

- 太陽光は様々な色の光の混合物

- 大気中の分子が光を散乱させる

- 波長の短い青い光が特に強く散乱される

- その結果、空が青く見える

この現象は、光の波動性という基本的な物理法則から導かれる美しい結果です。毎日見上げる青空は、実は宇宙と地球が織りなす壮大な物理実験の結果だったのです。

次回空を見上げる時は…

今度空を見上げる時は、ただ美しいと感じるだけでなく、そこで起こっている光と分子の微細な相互作用を思い出してみてください。科学の知識があると、自然の美しさがさらに深く感じられるはずです。

空の青さは、私たちに物理学の基本原理を毎日無料で教えてくれている、最高の自然教師なのかもしれませんね。

この記事で空の青さの謎が解けたでしょうか?他にも身近な科学現象について疑問がありましたら、コメントでお聞かせください。一緒に科学の面白さを探求していきましょう!

コメント